图文来源:整理网络资料

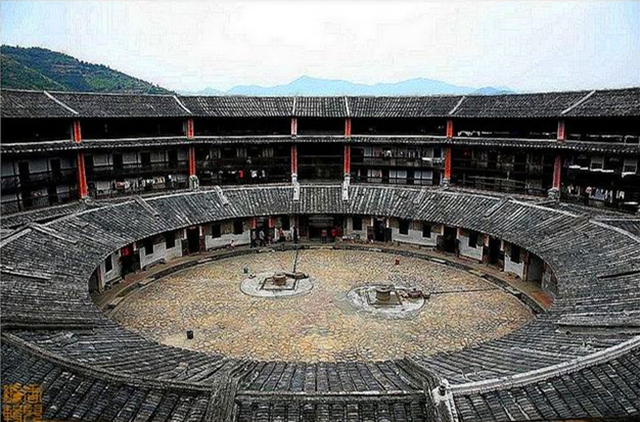

地域广阔、历史悠久的中国,民居丰富多彩,四合院、围龙屋、石库门、蒙古包、窑洞、竹屋等等,早已为人世所知晓,而掩藏在崇山峻岭之中的福建省民居永定客家土楼,却鲜为人知。在我国的传统住宅中,永定的客家土楼独具特色,有方形、圆形、八角形和椭圆形等形状的土楼共有8000余座,规模之大,造型之美,即科学实用,又有特色、构成了一个奇妙的世界。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。客家人原是中原一带汉民,因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁,至南宋时历近千年,辗转万里,在闽粤赣三省边区形成客家民系。客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起,这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

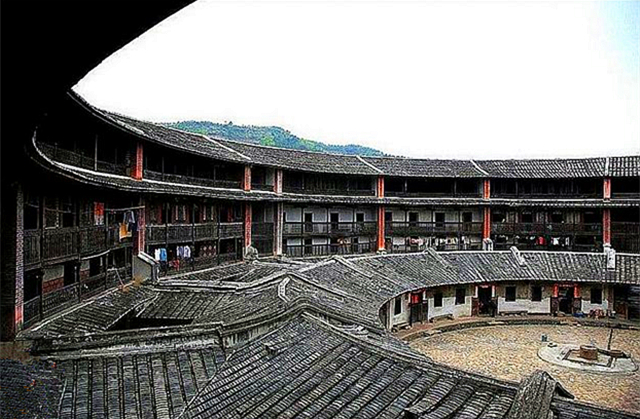

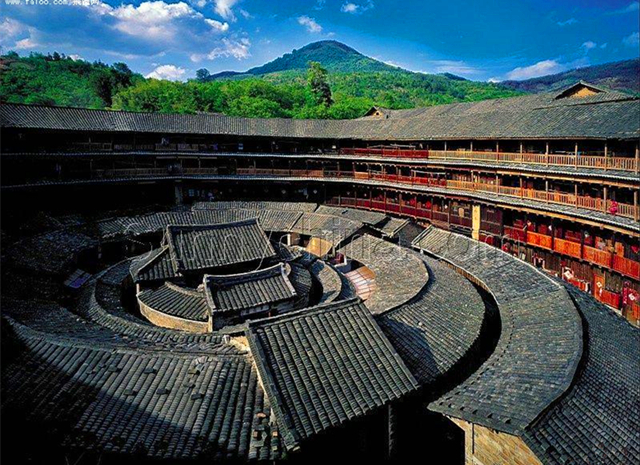

在闽西客家地区,特别是永定,伫立着20000余座大大小小、方方圆圆的土楼。其中有“土楼王”之称的高头承启楼,素有“高四层,楼四圈,上上下下四百间;圆中圆,圈套圈,历经沧桑三百年”的说法,该楼系从明代崇祯年间破土奠基,到清代康熙48年(1709年)竣工,经过三代人八十一年方才建成;湖坑的振成楼,始建于公元1912年(民国元年),虽说当时的生产力水平有了一定的提高,还是整整花了5年的时间,花费了8万光洋才建造而成……可见造一座土楼的工程浩大和建造之艰辛。

永定现存最老的土楼“馥馨楼”(至今已有700百年),为无石基土楼,目前仍有人居住;另据县志记载,1918年2月13日(民国七年农历正月初三日)永定发生7级大地震,湖坑环极楼正门上方第三、四层厚墙被震裂,裂口近20厘米宽,长近3米。可是地震过后,由于圆楼的向心力和架构的牵引作用,裂缝竟奇迹般地慢慢合拢,仅留下一条细长的裂痕,而整个楼体安然无恙。以上足见土楼建筑工艺之高超,成为古建筑技艺研究中的活化石,终成世界建筑史上的奇葩。

万丈高楼平地起,土楼的高大牢固,建造最关键的是土墙的夯筑工艺,客家人就地取材,利用当地遍布的黄土、杉木、毛竹、石头等作为土楼建筑的主材料,举全族之力,结合当地的气候、地形、风水、生产、生活等特点、延续了黄河流域中原先祖的生土建筑技术和建筑形式建筑而成。

土楼建筑中蕴涵着天人合一的理念,融安全防卫和生产生活需要、聚居和崇文重教意识于一体。土楼营造工艺精巧,规划构筑考究,充分利用自然空间,合理安排房屋布局,或依山或傍水,使居住的楼屋与自然环境相协调。土楼结构千姿百态,内部空间丰富有序,装饰工艺精湛高超。土楼的营造工艺是客家建筑文化的生动表现,它继承了中原古老的生土构筑技艺,保留了大量优秀的建筑传统,成为古建筑技艺研究中的活化石。

据记载,明代成化十四年(1478),永定正式建县,县中的客家人“人文鹊起,甲第巍科为数郡冠”。由明末开始,永定客家人积极从事烟草生产和贸易,财源滚滚而来。这些文化和经济方面的突出成就成为永定客家土楼兴盛的精神和物质基础。

在现代化和商品经济大潮的冲击下,永定地区居民的居住观念发生了变化,已不再建筑土楼。原有的永定客家土楼年久失修,建筑技艺的传承也出现危机,急需政府给予关注和支持,采取切实措施加以保护。

2006年5月20日,客家土楼营造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。