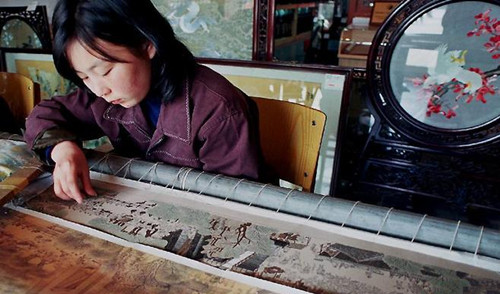

汴绣简介

汴绣是汉族传统刺绣工艺之一,历史悠久,素有“国宝”之称。汴绣继承和发展了宋代闺绣特色,以绣工精致,针法细密,色彩明快,格调高雅而著称。在二十世纪四十年代时,汴绣针法仅有十几种。汴绣工艺品种有单面绣、双面绣、双面异色绣、双面三异绣。2006 年,汴绣被确定为河南省首批非物质文化遗产之一。

汴绣起源

汴绣源于“宋绣”,距今800余的北宋时期,刺绣已发展到很高的水平,《东京梦华录》记载:开封做为北宋都城,其皇宫有“文绣院”聚集全国杰出绣女300余人,专为皇帝王妃、达官贵人绣制官服及装饰品,因而也被誉为“宫廷绣”或“官绣”,在民间,刺绣则更为普遍,当时开封大相国寺东门外有一条街叫“绣巷”,即是绣姑绣作了聚居的地方,又是专卖刺绣品的著名市场,放眼寺院内外,十里都城,到处是珠帘绣额,巧制新装,名绣佳作,竞相生辉,明代大学者屠隆在他所著的《画笺》一书中赞曰:“宋之闺绣画,山水人物,楼台花鸟,针线细密,不露边缝,其用绒一、二丝,用针职发细者为之,故眉目毕具,绒彩夺目,而丰神宛然,设色开染,较画更佳,女红之巧,十指春风,回不可及。”

著名作品

张择端一幅《清明上河图》毕现了北宋年间都城开封昔日的风采:市井、桥畔、街巷、阡陌,商贾云集,摩肩接踵,热闹非凡......,在商品经济大发展的北宋,刺绣业在手工业中占有极其重要的地位,人们把汴绣亦称宋绣。宋绣在中国刺绣史上占有突出的地位,它在实用品和欣赏品上都有辉煌的成就。

上承古代刺绣的优良传统,下开明清刺绣高度发展的先河,作为北宋都城开封的刺绣,以其地位的优越和人才的集中,无疑是宋绣的冠冕。据记载:北宋时期(公元960-1127年),皇宫设有“文绣院”,聚集三百多名绣女专为皇帝王妃、达官贵人刺绣服饰和绣画,所以宋绣亦被誉为“宫廷绣”或“官绣”。

当时皇帝的龙袍,官员的朝服、乌纱帽、朝靴皆为宋绣精品。崇宁四年(1105年),开封城中一所以刺绣为专业的“大学”——文绣院诞生了。当年,各路选聘的善绣工匠入文绣院授艺,300名绣女云集京师,龙飞凤舞, 宋时开封,刺绣之花可以说开遍这座城市的各个角落。人杰地灵的古都又涌现出民间刺绣人才——“百姓绣户”。

《百骏图》

《簪花仕女图》

针法特征

刺绣的基本针法,全国各地大致相似,只是有些名称不同而己。除基本针法外,各地因条件不同发展了自己的特色。在形成独特的传统和艺术风格的过程中,针法的发展和动用起了显著作用。

开封汴绣在建国初期时候,汴绣针法仅有十几种,1958年针法已发展二十九,其中继承传统针法十四种,学习借鉴苏绣、湘绣针法五种,创新针法十种,这十种依次如下:蒙针绣、悠针、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣。

进入20世纪90年代,汴绣的针法为了更好地适应时代的发展,加强了针法的创新研究和改革,使汴绣在竞争中标新立异。部分新颖的汴绣针法:双面绣、洒线绣、反枪绣、辫子股绣、盘金绣、盘银绣、席篾绣、打籽绣、编绣、发绣、小乱针绣、大乱针绣、滚针绣、垫绣,以及双面异色绣、双面三异绣等。

汴绣这朵中国刺绣艺苑中的奇葩被誉为“神州风采”堪称“中国一绝”,有诗写道:“绣绷花鸟逐时新,活色生香可夺真,近世写生谁好手,熙荃画意属针神。”,伴随时代前进的步伐,她将会绽放得更加妩媚、娇妍,让汴绣走向世界,让世界了解汴绣。