炎帝部族和黄帝部族是原始社会末期发源于渭水流域的两大部族。他们世代通婚,繁衍壮大,构成了华夏族的主体,为中华民族的形成与发展做出了巨大贡献。因此,炎帝和黄帝被尊奉为“华夏始祖”,全世界华人都自称是“炎黄子孙”。然而,长期以来,炎黄子孙对黄帝的尊崇明显超过了炎帝,大多数人“祭黄不祭炎”;颇具权威性的《辞海》称黄帝是“传说中中原各族的共同祖先”,炎帝只是“传说中上古姜姓部族首领”等等。那么,炎黄子孙为什么“重黄轻炎”呢?

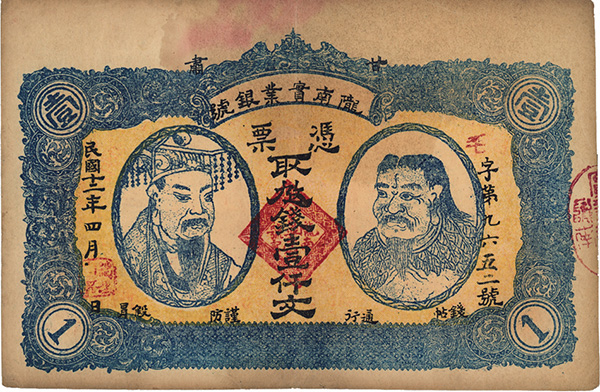

“黄炎结盟”图画。

首先,帝王崇黄是“重黄轻炎”的根源。

周代改变了商代祭祀中浓重的鬼神之风,从图腾崇拜完全过渡到祖先崇拜,并推出黄帝为各部族共同的祖先神,顶礼膜拜,从而奠定了“重黄轻炎”的基础。

黄帝通过涿鹿之战,阪泉之战等一系列战争,战胜了蚩尤、炎帝等部落首领,成为中原地区部落联盟的首领。因此,早期帝王把中原争霸的胜利者——黄帝视为英雄,尊奉为各部族共同的祖先神,似乎顺理成章。且,周人视姬黄为父族,姜炎为母族。周代创立了一套完整的礼乐宗法制度,等级观念是其重要内容,周代的“男女有别”更突出了黄帝的地位。再者,黄帝虽在农耕文明方面的贡献不及炎帝,但在制度文明方面的贡献却比炎帝大。因此,黄帝更易得到帝王的青睐,被他们被为帝制先驱和帝王楷模。

因此,在“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的时代,帝王是国家与法律的化身,以帝王为首的统治阶层崇黄,上行下效,遂成传统。中国人素来重先王圣贤之言,一旦形成某种观念或传统便难以改变。

“黄帝乘龙升天图”。

其次,黄帝称谓更契合中华民族的文化传统。

黄帝称谓的来源诸说不一,但都与黄色、黄土有关。黄河流域、黄土高原是华夏文明的摇篮,中国人有种难以割舍的“黄土情结”。《太平御览》里有个女娲造人的传说,称女娲“抟黄土作人”,亲手捏出来的是大富大贵之人,忙不过来时用绳子蘸泥甩出来的是贫贱凡庸之辈。这段故事是对中国人“黄土情结”最形象生动的诠释。我们的祖先认定他们源于黄土,并将其首领称作“黄帝”,体现的不正是对黄土的深深眷恋和对黄帝的无限崇敬吗?

龙是中华民族永恒的图腾,炎黄子孙自称是“龙的传人”。《史记·天官书》和张衡《天象赋》都称黄帝乃“黄龙之体”,传说中黄帝最终驾黄龙而升天,这些说法当然不足为信,但却折射出黄帝在中国人心目中同龙图腾一样的神圣的地位。从隋唐开始,黄龙袍成了皇帝的常服,禁止士庶使用,“黄袍加身”也成了君临天下的同义语,黄色被赋予特殊的含意。

炎帝称谓显然与火有关。中华民族有崇火尚红的传统,但随着火的普遍使用和神秘感的减弱,崇火心理渐趋淡化,而“黄土情结”却世代相传,经久不衰。

民国十二年(1923年)甘肃·陇南实业银号壹仟文,上印黄帝与神农氏双头像。

再者,炎帝与神农氏的分离无形中淡化了炎帝的功绩。

东汉以前的典籍大多将炎帝与神农氏分开记述,认为炎帝既是姜炎部族的首领,又是功绩卓著的“农神”。炎帝神农氏发明耒耜,培育谷粟,制作陶器,发现草药,首创交易等,提高了农耕水平,改善了先民生活,促进了社会进步,其贡献不亚于黄帝。炎黄同为“华夏始祖”,只是二者功绩的侧重点不同而已。

“重黄轻炎”开始形成于周代,完全形成于汉代。其形成过程与汉民族的形成过程,与礼乐宗法制度和中央集权制度的形成过程基本同步,这恰恰说明“重黄轻炎”是上述过程所需要的。“重黄轻炎”肇端于统治阶层的政治“炒作”,逐渐演化为炎黄子孙潜意识里广泛认同的文化心理。“重黄轻炎”的正面作用主要表现为有利于民族的融合与形成,有利于中国早期统一国家的形成;负面作用主要表现为强化了“内夏外夷”等保守封闭的国家观和“君权神授”、“皇权齐天”等专制主义的政权观,不利于中国挣脱封建主义的桎梏。

“重黄轻炎”是一个存在了几千年的社会文化现象,要想改变绝非易事。我们探讨其成因,或许有助于深入了解中国古代社会,有助于弘扬炎帝文化和炎帝精神,更加广泛地团结海内外炎黄子孙为振兴中华而共同奋斗。