书法,是世界上唯一一种以文字形式来表现历史文化的形式。从最早的文字产生到记事所用直至殷商的普遍通用,书法技艺的传承日趋成熟,最终到魏晋时期完全演变为一种艺术文化,经历千年的不息传承,而成为现在中国传统文化的核心。

然而,近代引进硬笔而使得毛笔不得不退出我们的生活,加之白话文的普及、汉子的简化,让书法赖以生存的环境日趋崩溃。而作为中国古代士文化的主要表现形式之一,导致书法文化断层的正是士文化的落没。如今已没有了“爱名节、重仁义”的“士”的精神,也就不存在以书法艺术修养心性的社会风气。

基于对人的精神、气质、学识和修养的集中体现,书法尽管脱离了普通生活,终究作为一种艺术形式被传承下来。最新世界榜书之最的记录保持者顾铁良先生是众多书法家中的一位奇才,在书画界内以其创新闻名。

顾铁良先生现场展示书法

中国著名国画画家齐白石先生曾说:“学我者生,像我者死。”这也是顾铁良先生在学习书画时时刻告诫自己的警言。艺术源于生活而高于生活,在顾先生看来只有创新才能赋予艺术生命力。无论是书法还是绘画,只要是创作,就与作者的生活阅历和文学修养有着密不可分的关系。当一幅作品表现的是作者内心的真情实感时,这本就是一种创新,更是一幅作品有内涵的前提条件。

经过数十年对书法的研习,顾先生深知榜书是书法艺术中最难攻克的堡垒。奈何现代大多数人只知书法之形而不知其韵,故而榜书在很多地方的运用只是将书法家的字进行排列放大。对此,顾先生不以为然:“书法创作不是单单为了写字,书法是一种通过书法技巧表现中国文字的文学内涵的艺术形式。这是电脑是做不到的。中国书法是国粹之首,也是中国的养生之首。中国的传统文化要想传承只能是创新发展,没有其他方法可替代。”

之所以称顾先生为奇才,并非仅仅因为他在书法上的造诣,而是除了书法之外,对于诗词音律和绘画篆刻,顾先生也是颇有成就。“一要学富,胸罗万千,书卷之气,自然益于行间。”任何创作都离不开一个人的生活阅历和文学修养,只要心中有所感悟,就可以通过多样化的创作方式表现出来。因此,不同的艺术形式之间是贯通的,都是给人以愉悦的感觉,渗透着独特的韵味和寓意。例如顾先生在书法中擅长的飞白和国画作品中的留白是极其相似的,都是中国传统艺术观中的虚实相济,意象之外的韵味所在。

顾铁良先生现场作画

在一幅完整的传统中国画中,书、画、诗和印四者缺一不可。将多种艺术形式融为一体,丰富了多种感官的审美,彼此取长补短。画中静态的意象具有空间和时间上的局限,而诗却不存在这个束缚,诗与画的结合使得一幅作品的意境更为悠远,这也是在西方绘画中所没有的。在这些彼此贯通的艺术形式中,其核心的依旧是书法。诗的最终呈现必然是书法,篆刻也是以书法中的篆书为前提依据,国画的技法更是源自于书法一提一按的技巧,一幅佳作的呈现是以深厚的书法功底为依托,由此可见书法才是贯穿整幅作品的灵魂所在。

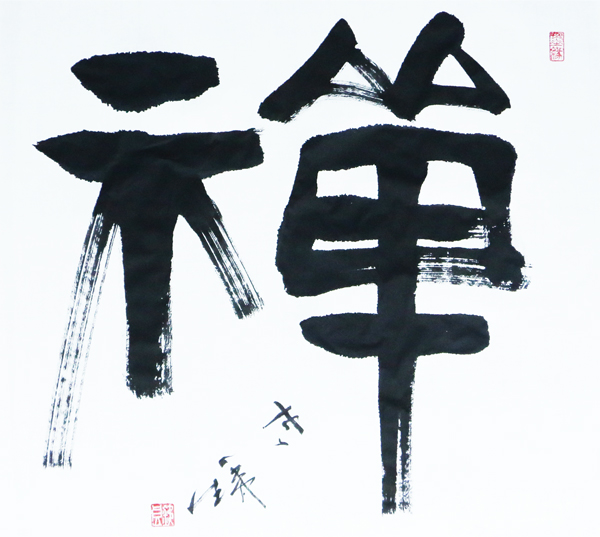

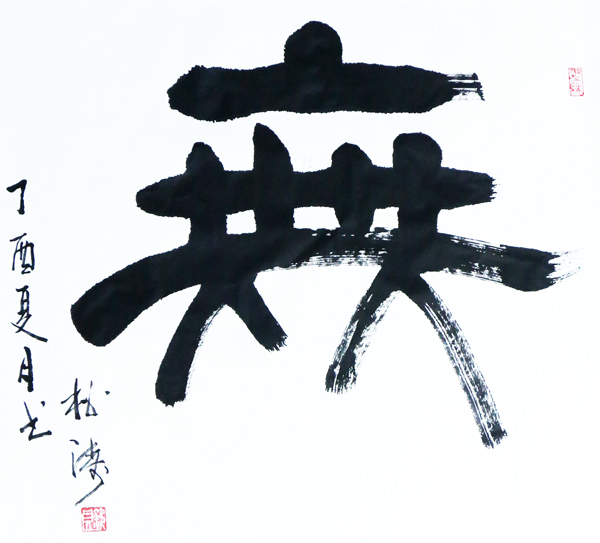

最简单的水与墨,只黑白两种基本色。而水、墨融合的浓与淡便是水墨画中色彩层次的体现,在这粗细轻重之间呈现丰富的表现效果,更突显出了自然的意趣。顾先生的作品中更是融入了水墨中的禅意,“禅,是一个相对抽象的概念,但简单来说,禅就是静。”顾先生解释他的书画作品中的“禅”:“我经常画一些佛花,例如荷花、兰花和玉兰花等等,寥寥几笔很简练,但在这个过程中我能够静下来,观赏之人也能静下来,我觉得这就是最简单的禅。”

顾铁良先生现场作品

顾铁良先生现场作品

无论是书法还是绘画,笔法、技法固然重要,但顾先生认为最重要的还是心法。他对学生们的要求便是:临习书法,每日十五字足矣。如果不用心,即便练再多字也难以有所进步,即使有一日能将很多字写好也不见得就能够成为一名书法家。顾先生的书法教学都是从小篆开始练习,他认为练习小篆能够能让自己有一个坚实的笔法基础,而后从简到繁,最终走出字帖形成自己的风格,而不仅仅在于教会学生写多少个字。

写字和书法是完全不同的两个概念,顾先生认为现如今是有很多人在刻意混淆二者的概念,才使得中国传统文化的多种表现形式只见其形而不见其意。中国传统文化的传承并不在于复制,而是秉承着它的精神复兴一个时代的思想精髓。如果这传承的路上我们不慎遗失了最核心的部分,无法在心灵和思想上与其产生共鸣,而仅仅是虚有其表,这样的传承必然没有未来。

汉字,是中华文明的载体,将这五千年辉煌灿烂的文明历史贯穿始终,而汉字的演化发展史同样也就是中国的书法史,博大精深的书法更是中国文化史的缩影与呈现。不懈怠、不浮躁、不媚俗,坚忍不拔,勇于创新,是研习书法的基本要求,也是中国优秀的精神文化。作为华夏子孙,我们是否也该学习属于我们本民族的书法,为国粹的传承尽己所能呢?