何为企业家?“企业”一词并非源于中国古文化,而是在明治维新以后,日本从西方的企业制度中翻译而成,在清末变法之际,才由日本借鉴而来;而“家”是指从事于某一专业领域,掌握专业学识、有丰富实践经验和职业情操的人。“企业家”便是中国传统文化中所说的“商贾”。

商贾,是中国古代对商人的称呼,译为行商坐贾。《周礼·天官·太宰》:“六曰商贾,阜通货贿。”郑玄注:“行曰商,处曰贾。”即:行走贩卖为商,开户买卖为贾。现今“商贾”多指做生意的商人,实则“商贾”是以“贾”为核心,并非醉心敛财之术,而是遵从仁善之心。

此次中国网崇学向善频道采访的就是这样一位遵从仁善之道的企业家——朱小恒。朱小恒是青海省西宁市的一位知名“草根”企业家,从普通打工者到一方名士,近三十年的光阴见证了他一点一滴由“商”到“贾”的转变。

图为朱小恒接受中国网崇学向善频道的采访

不到二十的年纪,朱小恒便已在社会上打工谋生。起初在大连的两年,尽管拼尽全力,依旧过着仅能糊口的生活,因为他是家里唯一的经济来源,余存的钱都要贴补家用。对于那时的他来说,心中最大的梦想就是成为一位万元户,保障家人温饱无忧。而他明白,按照当下的情形想要实现梦想必然遥遥无期,所以他决心自己创业,宁愿拼一把来实现自己想要的生活,也不愿此生平庸无为。

辗转到甘肃省兰州市,从最简陋的骑脚踏车叫卖,到有固定的店面,只用了短短三四年的时间。1994年,经过一番打拼后的朱小恒,终于在青海省西宁市安定了自己的家。基于多年的信誉与人脉,当年那个成为“万元户”的梦想早已实现,此时的朱小恒已是事业有成。然而就在第二年,整间店面连同载有赊欠记录的账本在一场大火中化为了灰烬,原本事业蒸蒸日上的朱小恒一夜之间负债累累。从1995年到2006年,60多万的欠款,朱小恒足足还了十二年的时间。朱小恒说他从不亏待朋友,也正因为如此,当他处于困苦之时身后依然有人愿助他东山再起,想来这必然是种得善因而得善果。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”若非对他人品的认同和信任,有哪一张欠条等得起十数年的时间?对于那十二年,朱小恒未曾提到他背后承载的压力,只是说了一句:每一个帮助过我的人我都记得,只要他们有困难,我赴汤蹈火,在所不辞。

困厄是最能磨炼人心的地方,也最能体现一个人品格和素养。从打工到创业,一路上的际遇都是财富。内心富有的人,他的生活注定不会贫瘠。无论是在他独自一人拼搏奋斗之时,还是如今带领着数百人在业界立得一席之地,这些根植于他内心的信条始终如一。

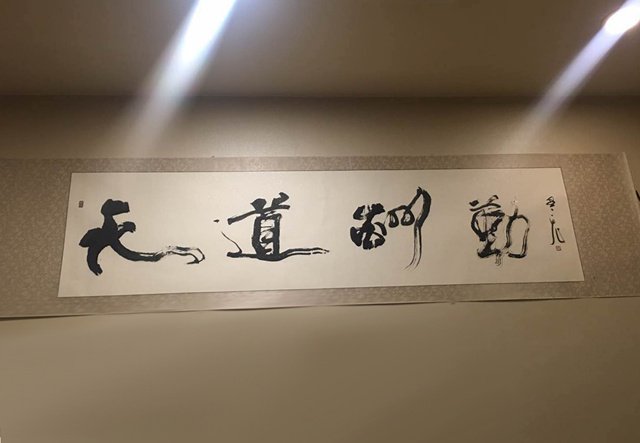

图为朱小恒颇为喜欢的一幅字画——天道酬勤

朱小恒时常出资为员工提供各类职业技能培训,而在朱小恒的培训项目中,最重要的便是“中国传统文化”的培训。在问到为何基层的员工也要进行中国传统文化的培训学习时,朱小恒认为,现在行业的基层员工流失率相对比较高,对于这个问题,除了在物质层面上要有高于常规的福利待遇之外,基于精神和人心层面的“福利”更为重要。尤其在服务行业,更要“以人为本”。“员工为顾客提供好的产品和服务,为企业的发展做贡献,对于员工的付出,我也要为他们做些什么,这就需要企业的人性化管理。”中国传统文化博大精深,学习和掌握其中的思想精华,树立正确的三观,做到知廉耻、懂荣辱、辨是非,才能明白正确的为人处世之道,也才能更好地服务于企业和社会。

“万元户”的梦想早已实现,而朱小恒却认为自己离成功还有很长的路要走,他笑说:“现在的目标就是让跟着我的人,无论以后是不是跟随我,在这里都能够提高自己的学识和修养,无论走到哪里都是有用的人。以后相见的时候,敢跟别人说‘这是我曾经的老板’,那我就算是真正地成功了。”

基于一位企业家的责任,朱小恒在企业里创立了一个福利工会,每位员工会缴纳很少的一部分费用,这些费用全部用于扶持困难员工家庭,在定期家访的同时,给予这些困难家庭经济上的援助。企业内部也常有各类团建和培训,人人都可以参与,哪怕是已离职的员工也能无偿参加。朱小恒说无论在哪里,都是先做人再做事。一个团队只追求专业技能而缺乏凝聚力和归属感,一定不能走得长远。

图为朱小恒视察企业员工工作

无论是哪个行业,常规的培训多数是针对于企业的中高层管理者,而对于基层员工的培训并不多见。由此,朱小恒更是着手筹划了一家业界的人力资源培训公司,其主要业务是针对基层员工的培训,任何企业都可以参与进来,旨在提高业界整体服务的质量和水平,培训的内容不仅涉及到专业技能,还有相当一部分与中国传统文化相关的课程,他知道这些课程于每个人的工作和生活都将有很大的意义,甚至改变他们的人生轨道。

作为企业家,社会责任是一个无法避及的问题,无论是街头乞丐、家庭困难的学生还是残疾人,朱小恒总是能帮就帮,却不愿提及太多。他说:有些事只能做不能说,尽管他现在依旧没有多少存款。在经商中,义、利冲突时的取舍,决定了商人究竟是属于“商”还是“贾”。朱小恒无疑是选择了对义奉行不渝,“虽托游于货利之场,然非义弗取。”每当夜深的时候,朱小恒想得最多的就是追随他多年的“战友”们日后的去处,如果有一日他的主厨拎不起铁锅,他又能为他曾经的主厨做些什么呢?

以义为先,以仁致利。《论语》中记载:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。”。朱小恒始终秉承着“见利思义”的义利观,无论是经商还是管理,他都以“信”为本。

历来商界不乏舍利取义之人,“商圣”范蠡一生三次将挣来的财富分给朋友和百姓,在经商过程中始终坚持诚信和仁义,从不精打细算,盘剥敛财,而是保持着谦和礼让;对待雇工十分慷慨,逢灾年便减免地租,并开粥场赈济灾民,由于他的诚信和仁义使他三次千金散尽后很快又能取得商业上的成功。著有《吕氏春秋》的秦国一代名相吕不韦亦,用自己的财富完成了秦国的强大和崛起,完成了名垂千古的《吕氏春秋》。更有被孔子称其为“瑚琏之器”的子贡,曾富致千金,又将这些财富用来资助老师孔子;在得知老师孔子去世后,子贡从南方匆忙赶回,为老师守陵六年,《史记·货殖列传》中将子贡在经济发展上所起的作用和仁义、诚信上的修为给予了很高的评价,这种诚信经商作风便是被商业熟知的“端木遗风”。

图为朱小恒指导员工工作

在经商活动中,他们求利却不贪财,坚持践履着仁义的准则,彰显出企业家应有的精神:担负起实现经济目标和伦理责任的双重任务。《大学》中记录了孔子的一句话:“仁者以财发身,不仁者以身发财”,正是源于对中国传统文化不断的学习和践行,朱小恒才看清了何为真正的财富,先知后行,谋求金钱只是实现真正财富的方法之一,被其奴役不如散尽千金后的洒脱和畅然。所谓的企业家精神,似乎也不过是回归人之本性罢了,而辗转数十年之后依旧能坚守原本的心性却是不易的。

商贾之道,固有无利不起,亦有道义存焉。在朱小恒身上我看到了孝、忠、勇、信、慧……还有他对“克己复礼”的践行,没有“克己”就很难“复礼”,没有了“礼”,当你对某人或某事很用心用情时,对方会因为不理解而不领你的情;若你对事物不曾用情用心,自然也无法谈及理想的实现了。于此,或许勤奋和仁善,是对他最恰当的评价了。