《论语·卫灵公》中有言:“人无远虑,必有近忧。”意思是说,如果一个人没有长远的考虑和规划,那么问题就会接踵而至,让人倍感忧烦。

晚晴维新思想家郑观应在《盛世危言·防边》中说:“善料敌者,亦必事机之未露,兵衅之未开,高瞻远瞩,密访详稽。”当时的清朝因列强入侵而处于风雨飘摇之中,郑观应以为,如果治国者能在强敌入侵之前,就将各国的情况悉数掌握,将敌人一举一动了然于心,那么,就可以御敌于边关之外。

今天的所作所为,其实决定了明天的结果。如果您在夏天没有考虑到冬天的寒冷和粮食的盈亏,待到冬天来临之时,也许就将手足无措了。

1

战国初期,魏国刚刚建立,国土狭小,处于秦、楚、赵三国之间;在经济、军事上,又不如韩、赵两国富裕强大。倘若魏国的治国者毫无远见,那么,在战事连绵不断的战国时代,国家随时都可能处于危险境地。

魏国的统治者魏文侯意识到其中的问题,于是拜访了孔子的学生子夏,以及贤者田文方、段干木等人,虚心求教。魏文侯这才明白,唯有进行一次全面改革,稳步渐进地变法图强,才能扭转国运,使国家兴旺发达。

公元前422年,魏文侯拜李悝(kuī)为相,进行大刀阔斧的改革。李悝不负所托,废除世禄公卿制度,铲除贵族的世袭特权;推行重农政策,丰年以平价收购余粮,荒年以平价售出,借此平抑粮价;实行法治,汇编各国法律,编纂《法经》,完成了中国历史上首部较为完整的法典。

经过一番改革,魏国成为诸侯中的霸主。魏国立国之初,虽然一派崭新的气象,但不可谓不时时身处险境之中。唯有高瞻远瞩,方能从容化解未来的危局。

中国有句古话,“靠山吃山,靠水吃水”。人们常常想当然地以为:山上的草木每年都会重生,所以山是吃不尽的;江河中的水源源不断,所以水是吃不绝的。

但是,十多年前,在小兴安岭林区,却一度因为“靠山吃山”,陷入森林资源危困状况。从1950年代开始,林区一直承担着140多万立方米的木材生产任务,这些任务虽然满足了一时的建设需求,但长远看来,却不可持续。林区生态功能本来就非常脆弱。长期超负荷承担木材生产任务,导致森林资源下滑,导致森林防风固沙、保持水土功能的退化,于是洪涝、泥石流等自然灾害频发。若任其发展下去,松嫩平原与三江平原均会失去生态屏障。

人无远虑,往往因为人们心中存在某种安全感,让人觉得已经拥有的东西会一直保存下去,会取之不尽、用之不竭。但正是这种安全感,导致日后无数的新问题。

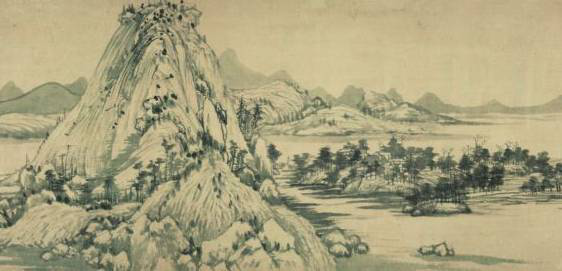

浅见:孟子曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。”登高方能高瞻远瞩,远瞩方能未雨绸缪。